Segundo a Fundação Sickle Cell Disease, da Califórnia, nos EUA, cerca 250 milhões de pessoas carregam o gene, que, se herdado do pai e da mãe, gera a enfermidade. Cerca de 300 mil crianças nascem todo ano com anemia falciforme.

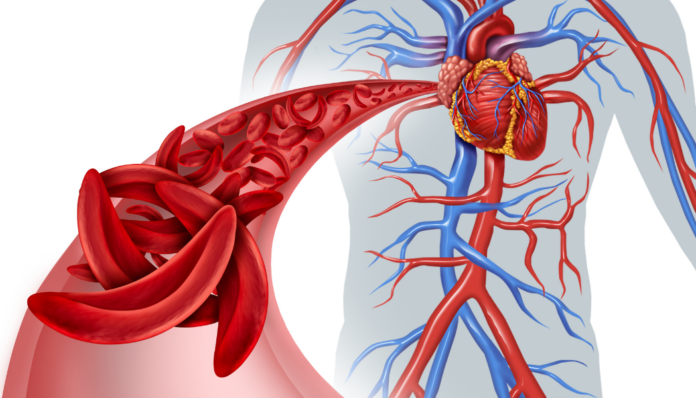

Uma das doenças genéticas mais comuns do mundo, ela é caracterizada por uma alteração nos glóbulos vermelhos, que perdem a forma arredondada e adquirem o aspecto de uma foice. Essa deformidade faz com que eles endureçam, dificultando a passagem do sangue pelos vasos e a oxigenação dos tecidos. Pode causar dor forte, anemia crônica e prejudicar órgãos vitais.

Um estudo recente conduzido por pesquisadores do americano Center for Research on Genomics and Global Health (CRGGH), feito com base na análise do genoma de 3 mil pessoas, liga a anemia falciforme a uma mutação genética que teria se manifestado em apenas uma criança há pouco mais de 7 mil anos.

Efeito colateral

A história da doença é um exemplo de como uma coisa boa acabou tendo péssimas consequências.

Há milhares de anos, quando o deserto do Sahara era uma área úmida e chuvosa, coberta com uma floresta, uma criança nasceu com uma mutação genética que lhe deu imunidade à malária.

A doença era tão mortal há milhares de anos quanto é hoje – nos dias atuais a malária mata uma criança a cada dois minutos.

Em um ambiente que era habitat dos pernilongos que carregam a doença, essa mutação deu grande vantagem a essa criança, que viveu, cresceu e teve filhos.

Seus filhos herdaram a mutação e, graças à imunidade, se espalharam e se reproduziram. Até hoje, as pessoas que têm o gene são mais resistentes à malária.

Mas é aí que entram as más consequências: se uma pessoa herda o gene com aquela mutação de ambos os pais, ela pode acabar desenvolvendo anemia falciforme, moléstia que resulta em fortes dores e diversas complicações de saúde. Entre eles problemas pulmonares e cardiovasculares, dores nas articulações e fadiga intensa.

E, para piorar, quem herda os genes dos dois pais perde a proteção que eles têm contra a malária.

Em um estudo publicado na semana passada na revista científica American Journal of Human Genetics, os cientistas Daniel Shriner and Charles Rotimi apresentaram a descoberta sobre a origem da doença feita após uma análise do genoma de cerca de 3 mil pessoas, das quais 156 tinham anemia falciforme.

Ambos são pesquisadores do Center for Research on Genomics and Global Health, entidade ligada ao National Institutes of Health (NIH) – uma reunião de centros de pesquisa que formam a agência governamental de pesquisa biomédica do departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos.

Os pesquisadores dizem que rastrearam a mutação 7,3 mil anos atrás e descobriram que ela começou em apenas uma criança.

Por que isso importa?

Segundo Rotimi, a descoberta ajuda na classificação da doença. “Possibilita aos médicos um entendimento melhor sobre como classificar pacientes doentes de acordo com a severidade da enfermidade”, diz ele à BBC.

Isso pode ajudar a melhorar o tratamento clínico oferecido às pessoas, segundo ele. Não há cura para a anemia falciforme. Os portadores da doença precisam de acompanhamento médico constante para garantir a oxigenação adequada nos tecidos, prevenir infecções e para controlar as crises de dor.

No entanto, um dos médicos mais proeminentes no estudo da doença – Frederick B. Piel, do Imperial College, em Londres – afirmou ao jornal americano The New York Times que gostaria de ver estudos mais abrangentes para checar se eles chegam à mesma conclusão.

Células falciformes foram descobertas pela primeira vez nos Estados Unidos, em pessoas com ascendência africana, mas também são comuns em povos do Mediterrâneo, do Oriente Médio e de partes da Ásia.

Até agora os cientistas identificavam os diversos tipos da doença usando grupos separados de acordo com etnia e língua, o que, na verdade, segundo Rotimi, não ajuda a entender a doença do ponto de vista clínico.

Por décadas os cientistas se perguntam se a mutação aconteceu apenas uma vez e se espalhou ou se diversas crianças não relacionadas desenvolveram a mutação separadamente.

Mas Shriner e Rotimi descobriram que as pessoas que eles analisaram tinham mutações genéticas muito parecidas. Pessoas do Quênia, de Uganda, da África do Sul e da República Centro Africana tinham genes tão similares que se encaixariam em um padrão compatível com a distribuição da mutação através da migração do povo bantu.

Os bantu se espalharam do oeste da África para o leste e para o sul há cerca de 2,5 mil anos.

Rotimi dá risada ao ser questionado pela BBC se está 100% seguro sobre os resultados de sua pesquisa.

“Como cientista é sempre uma péssima ideia dizer que uma conclusão é definitiva. Eu nunca assumo a posição de que existe uma resposta definitiva”, diz ele.

“Mas as informações que temos hoje deixam bem claro que não é possível sustentar, no momento, a teoria de uma origem múltipla para a mutação.”

Estudos maiores podem ou não trazer o mesmo resultado. Por enquanto, no entanto, a imagem que fica é de uma criança que nasceu com sorte e espalhou seus genes para descendentes no mundo todo – que podem não ter a mesma sorte que ela.

Fonte: BBC NEWS